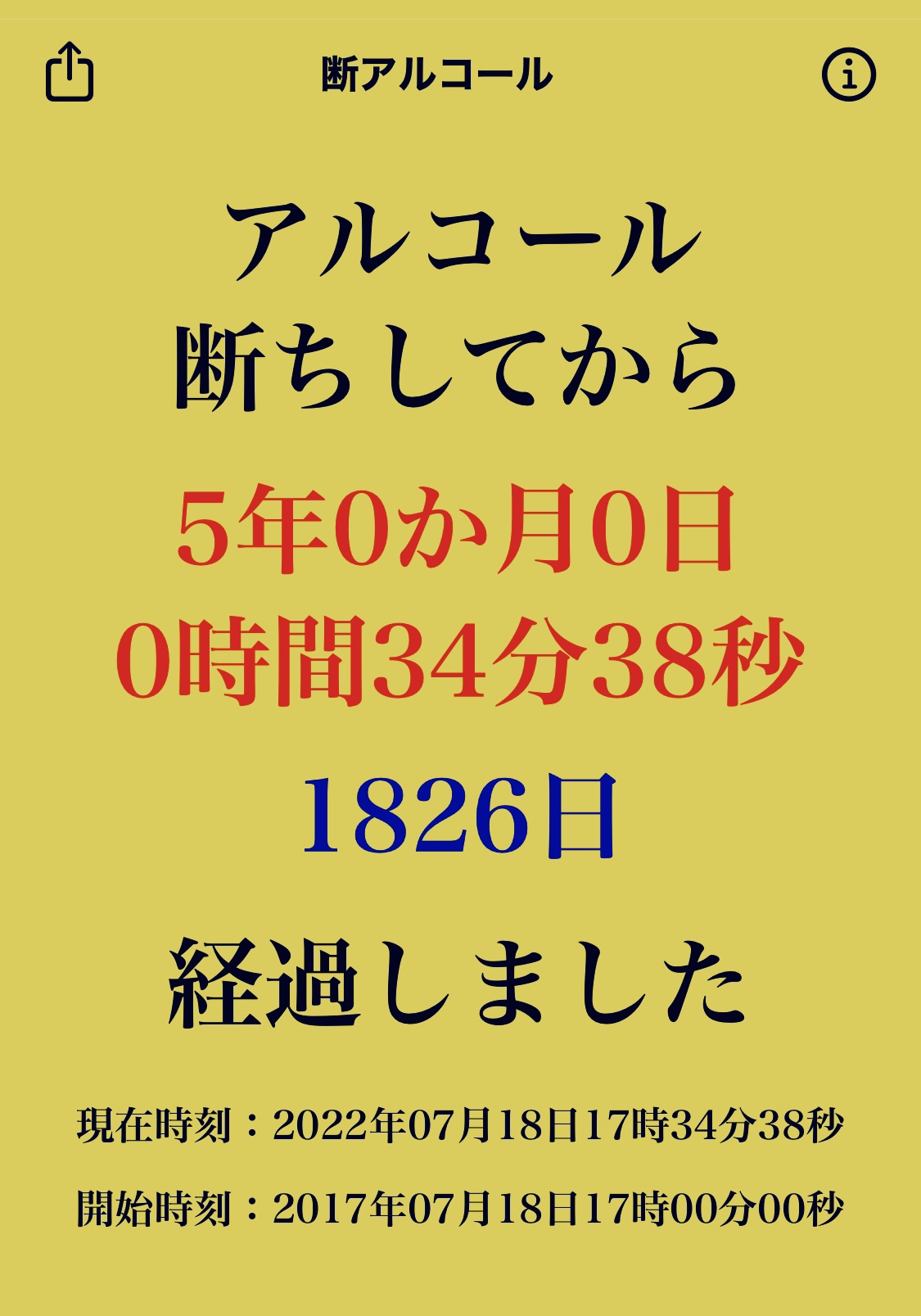

いつの間にか、断酒して5年が経過していた。

2017年7月18日

後の「アサイージュース事件」である。

私は妻が結婚式で地元に帰っているスキに、盛大にスリップした。

そして酔って頭を打ち、ベッドを血まみれにした。

何を飲んだかもよく覚えていない。

赤ワインの瓶を数本買い、それらをすべて飲んでしまったので、飲酒運転でウイスキーを買いにいった気がする。

ウイスキーの瓶は駐車場で粉々に割れていたから、飲めなかったんだと思う。

ストロングゼロは無事だったようで、買った記憶はないが、リビングに空き缶が散らばっていた。

その日は、とてつもない気持ち悪さで目が覚めた。

頭がべっとりと何かに濡れているような感じで、とても不快だった。

何だろうと思って触ったら、赤黒い血がべっとりと手についた。

一瞬何だかわからなかった。

「血だ」と思って起き上がろうとしたら、身体に力が入らない。

左半身が麻痺したように、全然力が入らなくて、しばらく起き上がれなかった。

ようやく起き上がってあたりを見渡してみた。

マンホール大の血だまりがベッドのそばにあり、マットレスは黒い血で染まっていた。

枕も真っ黒。

血の気が引いてふらついた。

頭を触る。

痛みが走る。

数センチの裂傷が後頭部にあるのが、指の感触でわかった。

いつ、どこで?なぜ?

とにかく何もわからず鈍くて働かない頭。

真っ先に思い浮かんだのが、

「隠さなきゃ」

だった。

血に汚れたままトボトボヨロヨロしながら歩いてドラッグストアに向かった。

生理用品用の洗剤を買う。

暑さと貧血、二日酔いで吐きそうになりながら自宅に帰り、枕とマットレスとシーツを洗う。

取れない。

力が入らなくてしんどい。風呂でへたり込む。

自分は、何をしているんだろう。

惨めな気持ちで風呂に漬けている枕を虚ろな目で眺めていたら、数時間経っていた。

なんとか薄いピンク色くらいになった。

アサイージュースみたいだな、そうだ、ジュースをこぼしたことにしよう。

そう考えた。それしか思いつかなかった。

電話で「ベッドにアサイージュースをこぼしちゃった」と妻に伝える。

妻は「・・・・ふーん。まあしかたないよね。」と言った。

私は普段アサイージュースなんて健康によさそうなものを飲まない。

妻はこの時点で、なにかおかしいと思っていたそうだ。

数日後。

妻が、帰ってきた。

妻は家に着くなり鼻をスンスンと鳴らして、いぶかしげな顔で家の匂いを嗅いだ。

顔がどんどん険しくなる。

それを眺めながら、私の心臓は破裂しそうだった。

血の匂いが濃いほうへ目線を向ける妻。

妻は、ベッドルームに一目散に向かって足早に歩く。

ピンク色になったベッドをみる。

力が入らず取り切れなかった血の塊がフローリングの溝にこびりついているのを見たとき、妻は何があったか、理解したという。

「ねえ」

「なんか言うことあるよね?」

そう言いながら妻の見開かれた目を見て、私は

「ごめんなさい、飲みました」

といった。

頭の傷を見せる。

「こんなに切れてるの?!病院は??」

「行ってない」

「アホか!!!今すぐ行くよ!!!!」

さいわい外傷以外何もなく、脳に異常もなかった。

帰りの車で。

「一緒に断酒会、いこうよ」

「うん」

これが、アサイージュース事件。

2022年7月18日

頭の裂傷は、縫いもせず放置していたために傷口はふさがったが、痕が残った。

2017年7月18日の「アサイージュース事件」は、頭の傷跡にも、心にも、深く刻まれた。

私には、生きていくのに必要な大失敗だったと、今では思う。

私は、飲んだことを、必死に隠そうとした。

自分の身体の傷を手当てしようなんて発想はなかった。

妻に今度こそ見限られる、という恐怖しか頭になかった。

嘘をついて欺こうとすることのほうが、よっぽど彼女を失望させるというのに。

依存症は、何度もスリップすることがある。

私は、4回スリップして、今に至る。

気合と根性では、2年ともたなかった。

3回目のスリップで病院に繋がり、自助グループに繋がってもなお、スリップした。

自分の生きづらさに目を向けることはできないままの私にとって、断酒は「我慢」だった。

我慢は続かない。

4回目のスリップでそれを理解した。

「自分は、どうしようもない人間だ。自分で酒をやめることもできない。でも、生きたい。死にたくない。死ねない。」

「ならば、もう自分のやり方は捨てる。何でもやってみよう。やってみるしかない。誰にでも頭を下げて、何にすがってでもいいから、とにかく回復している人がやっていることを、やってみるしかない。それでもだめなら、もう死ぬしかない。」

そう思って、私は今までのやり方と在り方のすべてを手放し、完全に降伏した。

それから、様々な場所でいろいろな人のいろいろな話を聞いた。

ときに頭にきて眠れなかったり、悔し涙を流したり、感動の涙を流したり、共感したり嫉妬したりした。

見たくもない自分のなかの恐れと不安を、ドブのような濁った心の底から掘り起こしては、目を凝らす毎日だった。

心のドブさらい。それが棚卸しだった。

少しずつ水底が見えるようになってくる。

『白河の清きに魚の棲みかねて』というべきか、清くあればあろうとするほど、水底は余計にみえなくなった。

『もとの濁りの田沼恋しき』。濁った部分も自分なのだ、間違ったことのある自分も大切な自分なのだ、と受け容れてから、ようやく窒息しそうな水の中から顔をあげる。

そうやって初めて。

私のような人間の心からも、蓮の花が咲いていることに気づく。

阿頼耶識は綺麗ごとだけではできていない。

自分がそうであるように。世界がそうであるように。

それに気づくために、私には断酒して過ごすこの5年間が、必要だった。

私は、酒を飲めない。

ようやく諦めたとき、見える世界は白い闇だった。寂寥感でいっぱいだった。

存在することそのものが、全て哀しかった。

この唄のような心の有り様だった。

「もしもピアノが弾けたなら」

私の人生には、酒がなくなった。

「もしも酒が飲めたなら」

私をなんとか支えていた酒。それが無くなったことを受け容れられない気持ち。

それがこの唄に近い。

こんな心で、蜘蛛の糸のように細い道を歩く。

これが死ぬまで続くのか。

絶望した。

それが今、私は、心に咲くたくさんの蓮の花で満たされている。

元々それらは咲いていた。

咲いていたのに、気づかなかった。

私は、回復した、変わった、と言われる。

私は、本質的には変わっていない。脳の壊れた回路はもう元には戻らない。

変わったのは何なのか。

回復とは何なのか。

それらは、知るのでもなく掴むのでもない。

人生から、出会う人々から、

いや。「生きることそのもの」から、与えられるのかもしれない。

私は確かに頑張った。もうこれ以上できないほど。

だけど、私のおかげではない、とも思う。

ただ一つ言えることは、私がアルコール依存症になることは、必要だから与えられたことだった、ということだ。